Heimisches Labor (Bild: Franz Ulrich)

Eine neue Wissenschaft

Wissenschaft quo vadis?

Bis vor rund 150 Jahren wurde Wissenschaft als Naturphilosophie verstanden, bei der die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen noch miteinander verbunden waren. Später setzte allmählich eine Spezialisierung ein und es fand eine Trennung zwischen den Wissensgebieten statt. Der ursprüngliche Universalgelehrte wandelte sich zum Fachexperten und der Blick aufs Ganze begann zu verblassen.

Zu Recht darf die Kosmologie als Königsdisziplin unter den Wissenschaften bezeichnet werden. Sie ist die «Lehre von der Welt» (altgriechisch) und beschäftigt sich mit dem Universum als Ganzem, vor allem mit dessen Ursprung und der Entwicklung seiner grundlegenden Struktur. Die Spezialisierung der Fachdisziplinen hat auch hier seine Spuren hinterlassen: Während früher alle Kräfte berücksichtigt wurden, stützt sich die Astronomie (Erforschung der Himmelskörper) heute praktisch ausschliesslich auf die Gravitationskraft zur Erklärung der Himmelskörper, deren Erscheinung und Verhalten. Die elektrischen Kräfte wurden aussen vorgelassen und finden primär in der Technik und Industrie ihre Verwendung.

In der Wissenschaft ist es Usus, gängige (theoretische) Modelle immer wieder mit alternativen Modellen zu vergleichen und gegenseitig herauszufordern, damit sie sich weiterentwickeln kann. Leider findet ein solcher Wettbewerb häufig nicht mehr statt. Mit schuld daran ist der Prozess des Peer Reviews, bei dem neue Forschungsarbeiten vor deren Publikation durch ein ausgewähltes Gremium von Wissenschaftlern begutachtet und bewertet werden. Nur zu oft sind diese beauftragten Wissenschaftler in ihren eigenen Vorstellungen gefangen, da sie sich selber intensiv mit den etablierten Theorien beschäftigen und die zu wissen meinen, wie der Hase läuft. Schliesslich werden von Politik und Industrie Milliardenbeträge an diese Forschungen ausgegeben und es würde grossen Mut bedeuten, zu erkennen und zuzugeben, dass man vielleicht jahrzehntelang die «falsche» Forschung betrieben bzw. unterstützt hat. So werden durch den Peer Review-Prozess neue Denkansätze oft abgelehnt und unterdrückt, ohne dass die interessierte und dafür bezahlende Öffentlichkeit überhaupt davon Notiz nehmen könnte. Anstatt rein die Qualität bezüglich der wissenschaftlichen Vorgehensweise der Arbeiten zu begutachten, wird der Inhalt beurteilt, und das Peer Review-Team fungiert mehr als Gatekeeper, als Türwächter, das es tunlichst vermeidet, den eigenen Status zu gefährden.

Nicht die Wissenschaft ist einseitig geworden, sondern die Berichterstattung darüber

Betrachtet man jedoch die Fülle an Fachinformationen etwa im Internet, wird schnell klar, dass in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen durchaus Wettbewerb besteht. Themen werden viel umfassender diskutiert, als es in der breiten Öffentlichkeit dargestellt wird. Somit ist nicht die Wissenschaft einseitig geworden, sondern die Berichterstattung darüber in Medien und teilweise in Fachorganen – und folglich wiederum die öffentliche Wahrnehmung.

Bei der mediengetriebenen Politik führt dies dazu, dass milliardenschwere Forschungsgelder primär in Bereiche fliessen, die einerseits mainstreamtauglich sind und anderseits entsprechende Ergebnisse liefern. Welcher Wissenschaftler möchte schon auf diesen Honigtopf verzichten?

Ein Teufelskreis, der den wissenschaftlichen Diskurs in der Gesellschaft verebben lässt und dazu führt, dass vordergründig wissenschaftlicher Konsens herrscht – doch das ist Unsinn. Die Wissenschaft gibt sich selber auf und kommt zum Stillstand, neue bahnbrechende Erkenntnisse dringen kaum mehr an die Oberfläche durch – und mit der Vereinnahmung durch die Politik werden der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Mut zur eigenen Meinung

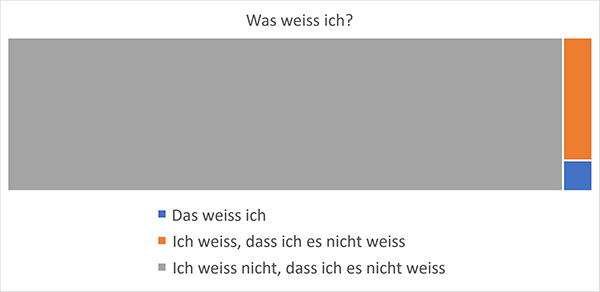

Verstärkt wurde dieser Trend dadurch, dass alternative Ansichten oder Meinungen, die nicht mit dem akzeptierten Wissensstand übereinstimmen, unterdrückt, zensiert oder diffamiert werden. Aber durch wen? Gibt es Drahtzieher? Es scheint uns, dass diese sogenannte Verengung des Meinungskorridors eine seltsame Eigendynamik erhalten hat und bei diesem unheilvollen Spiel allen voran die Medien, die Politik und schliesslich viele normale Menschen aus lauter Opportunität und Desinteresse mitmachen. Desinteresse in dem Sinne, dass man sich nicht oder zumindest viel zu wenig für andere Ansichten interessiert und in überheblicher Manier meint, man wüsste es auch ohne selber nachzudenken besser, wie der berühmte Hase läuft. Kurz: Entweder teilst du meine Meinung, oder du bist ein Idiot.

Wie könnte eine erneuerte Wissenschaft aussehen?

Die Wissenschafts-Finanzierung - zumindest jene, welche durch die öffentliche Hand erfolgt - darf nicht von den Resultaten abhängig gemacht werden.

Hinzu kommt das Bestreben nach einer umfassenden Offenheit bezüglich den eigenen Forschungsergebnissen und denjenigen anderer Wissenschaftler. Dass man bei all‘ seinen Handlungen Aufrichtig und ehrlich ist, sollte sowieso eine Selbstverständlichkeit sein. Jeder Wissenschaftler ist einzig und allein der Wahrheit verpflichtet.

Wissenschaftliche Theorien und Erklärungsmodelle müssen sich stetig mit anderen Theorien messen. In der Wirtschaft spricht man etwa von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) oder Kaizen. Nur so wird gewährleistet, dass überholte Theorien ad acta gelegt oder angepasst und erweitert werden können.

Die festgelegte wissenschaftliche Methode muss rigoros befolgt werden.

Die wissenschaftliche Methode ist ein systematischer Prozess, der zu neuen Erkenntnissen führt, die auf Basis von Beobachtungen, Experimenten, Analysen und Kritik entstehen. Dieses Wissen gilt so lange als anerkannt und gesichert, bis neue Erkenntnisse oder Erfahrungen es ergänzt oder widerlegt.

Auszug aus https://www.science.lu, "Wie Forscher arbeiten"